RINGS共催シンポジウム「地方の可能性×若者の発想力・行動力」を開催しました

地田徹朗

グローバル共生社会研究所上席研究員

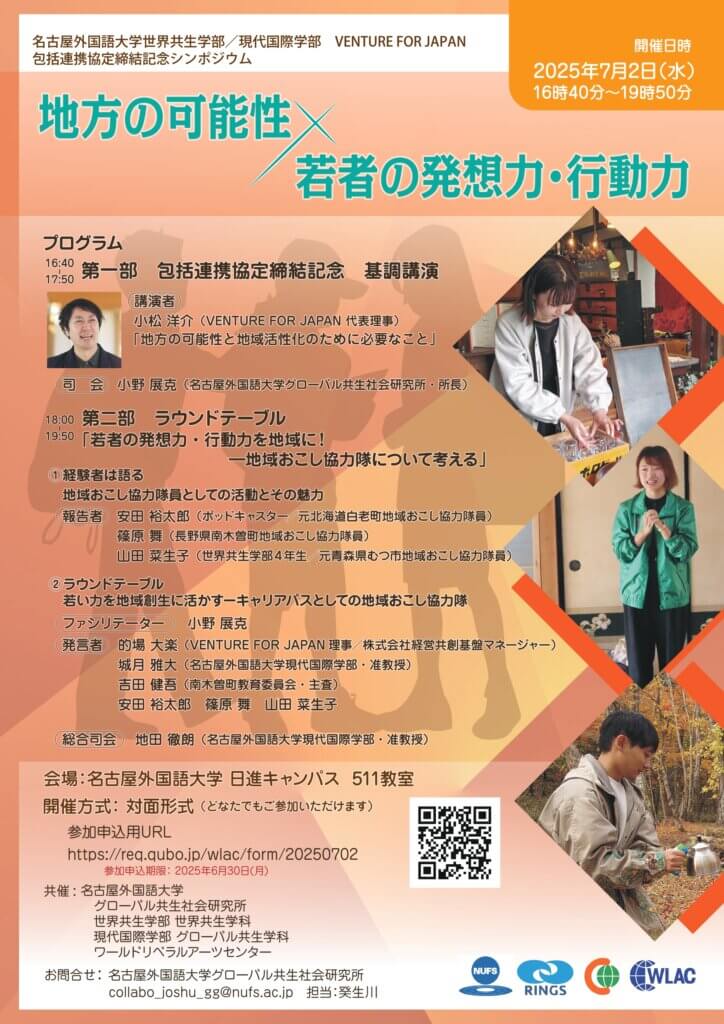

2025年7月2日(水)、本学日進キャンパス511教室にて、本学世界共生学部および現代国際学部とVENTURE FOR JAPANとの包括連携協定締結を記念した、世界共生学科およびグローバル共生学科共催のシンポジウム「地方の可能性×若者の発想力・行動力」が開催されました。世界共生学科およびグローバル共生学科の学生を中心に、登壇者を含めて105名の参加がありました。

シンポジウムは2部構成。第1部では、VENTURE FOR JAPANの小松洋介代表理事より基調講演を賜りました。2011年の東日本大震災後に宮城県女川町での震災復興にかかわる中で、地方の熱意ある企業が深刻な人材ニーズを抱えている一方、地方で活躍したいという熱い気持ちをもつ大学生たちが存在していることを知った小松代表。地方の成長企業と成長意欲のある新卒・第二新卒とをマッチングさせるプラットフォームとして、2022年、VENTURE FOR JAPANを起ち上げます。そして、このプラットフォームを活用して「意思決定力」が磨かれ、実社会の中でさらなる高みを目指している若い力が多数いることを実例で紹介し、「新卒一括採用」に囚われず、意欲ある若者たちが「一歩踏み出して経験する」ことの重要性を、小松代表は講演の中で強調しました。

第2部では、VENTURE FOR JAPANのミッションと類似する方向性をもつ総務省の事業である、地域おこし協力隊員としての活動内容とその魅力を踏まえながら、キャリアパスとしての地域おこし協力隊について考えるラウンドテーブル・セッションを実施しました。まず、世界共生学科地域創生科目等で縁のある、北海道白老町、長野県南木曽町、青森県むつ市にて、現役で地域おこし協力隊員をつとめている篠原舞さん(南木曽町)、かつて地域おこし協力隊員として活躍していた安田裕太郎さん(白老町、現ポッドキャスター)、山田菜生子さん(むつ市、現名古屋外国語大学世界共生学科4年生)にご登壇いただき、彼らの活動経験とその魅力について語っていただきました。その後、VENTURE FOR JAPAN理事で戦略コンサルタントでもある的場大楽さん、『まちづくり心理学』の編著者で国際教養学科准教授の城月雅大さん、行政の視点から南木曽町教育委員会主査の吉田健吾さんが加わり、RINGS所長兼グローバル共生学科長の小野展克のモデレートで熱のこもったディスカッションを行いました。VENTURE FOR JAPANにせよ地域おこし協力隊にせよ、希望と現実とのミスマッチは多々あるものの、今回登壇した若い3名は「なにものかになりたい」というよりも、自分が積極的に興味をもったことに対して「問いを立て」、自分で飛び込んでゆき、そこでもがいて「面白さをみつける」ことに注力した方々でした。キッチュな肩書やらアイデンティティやらをさがし求めるのではなく、興味をもったことに自ら一歩を踏み出すことで、自分が自分になる。ただ、それはそれなりに孤独な営為でもあるので、暖かなコミュニティがまだある地方で一歩踏み出すことの意義は大きい。そのようなことを感じさせるシンポジウムとなりました。

本シンポジウムを聴講できた若者たちは「ラッキー」だったと思います。多くの学生が、今回のシンポジウムで学んだことを胸に、思い悩む前にまずアクションを起こして経験をしてみる、そうあってほしいと思います。